Cuando a la cf no sabían cómo llamarla

Cuando a la cf no sabían cómo llamarla

La Memoria Estelar

Ángel Torres Quesada

La noche de cristal

|

Ya había oscurecido en Cádiz aquel 18 de agosto de 1947. Una vez terminada la cena, volví al quiosco que había levantado un par de horas antes junto a la ventana que daba al corredor, con dos sillas que había llenado con tebeos. Empecé a buscar el álbum del Capitán Maravillas. En el cine de verano que estaba junto al muelle, el Bahía, ponían aquella noche Así se canta en Jalisco, de Jorge Negrete. Mi hermana Carmen no había logrado convencer a mis padres para que la llevaran a la primera sesión, que empezaba a la diez. Mi hermano Juan había terminado de cenar hacía media hora y se había ido con los amigos a ligar, muy emperifollado él, con la chaqueta de verano que estrenó en Corpus. Mi hermana Conchi dormía en su cuna. Sentado a la mesa, mi padre liaba un cigarrillo; mi madre recogía los platos para llevarlos a la cocina. Ésta era la situación de mi familia cuando estaban a punto de dar las menos cuarto para las diez. Mi padre, después de liar el cigarrillo, cogió el periódico para echarle otro vistazo, mientras esperaba el parte de Radio Nacional de las diez, para el que faltaba un cuarto de hora. De las entrañas de la enorme y vieja radio, bosque de bujías que siempre andaban fundiéndose y costaba un riñón reponer porque había que comprarlas en el mercado negro, surgían los chirridos que tan a menudo emitía EAJ-50 Radio Cádiz, entremezclados con una canción que mucho más tarde me enteraría que la cantaba Conchita Piquer, contando las tribulaciones de unos españoles que andaban por Nueva York en Nochevieja buscando desesperados una botella de vino español con la que poder brindar cuando dieran las doce campanadas, que en aquellos tiempos aún estaba vigente la ley seca y sólo se podía comprar bebida en una botica, y además bajo receta médica. La de cosas que uno escucha siendo niño y tiene que esperar a ser mayor para entenderlas. Mi madre siempre canturreaba cuando escuchaba a la Piquer, y aquella noche, como los ruidos de la tartana que era la emisora sita en la calle José del Toro no le dejaban acompañarla, se enfadó y dijo: -Ya está el colador. El colador era para ella la EAJ-50 Radio Cádiz, que emitía con tan escasa energía que casi no se escuchaba al otro lado de la bahía, según decían los que vivían en el Puerto de Santa María y en Rota, ciudad que entonces daba muy buenos tomates y disponía de sitio para criarlos, porque aún no habían llegado los americanos para quedarse con casi todo el terreno en el que construir su base. No sé si lo que iba a acontecer lo había adivinado la emisora decana de la ciudad, y única por entonces, y por ello sonaba a cascajo, como temerosa, saboteando aquello tan bonito que decía la Piquer acerca de los españoles que vivían en Nueva York, suspirando por España después de haberse echado al coleto unas copas de jerez, para después saltárseles las lágrimas escuchando una canción que les recordaba la tierra lejana. Medio segundo después de que el cascajo de radio que teníamos emitiera un largo estertor, ocurrió lo que yo tardaría mucho tiempo en darme cuenta de que había sido propio de película de catástrofe. Mi padre no llegó a encender el cigarrillo que había liado con su habitual parsimonia; mi madre no terminó de protestar por lo mala que era la emisora; mi hermana Carmen dejó de refunfuñar por no haber podido ver ni oír cantar a su ídolo mejicano. La pequeña Conchi seguía durmiendo. Yo acababa de encontrar el álbum del Capitán Maravillas entre los montones de tebeos, e iba a leerlo para contar a mis amigos al día siguiente cómo el malvado Escorpión recibía su castigo. Me hallaba sentado de espaldas al patio, que era enorme y tenía una montera muy grande, y estaba a punto de abrir el álbum por la página en que había dejado la lectura, cuando el mayor resplandor que jamás había visto en mi vida descendió de la oscura noche, colándose a través de los cristales de la montera y esparciéndose por toda la casa. No había pasado ni un segundo y aún revoloteaba la luz cegadora entre nosotros cuando nos ensordecieron dos ruidos, uno detrás de otro. El primero fue como si en una noche de tormenta se juntasen un millón de truenos; el segundo fueron los cristales de la montera y los postigos de los balcones al estallar y venirse abajo; fue un restallar largo y chirriante. La bombilla hizo un guiño y se apagó, como tantas veces hacía por culpa de los cortes de luz, a los que tan acostumbrados estábamos en aquellos años de restricciones. No recuerdo quien gritó primero, si fue mi hermana Carmen, mi madre o mi hermana Conchi, que se despertó y se puso a llorar. Mi padre encendió una cerilla y mi madre atinó a coger la vela que siempre tenía en el aparador. Cuando la encendieron, nos apresuramos a recorrer el piso en dirección al dormitorio de mis padres, que era el que teníamos más cerca y contaba con uno de los cierros de la casa. Mi padre marchaba delante, con la vela que le había dado mi madre, diciéndonos no debíamos asustarnos, que aquello tenía que haber sido un fenómeno de la atmósfera. Sí, esto fue lo que dijo, éstas fueron sus palabras para explicar la luz cegadora, el gran trueno y la caída de los cristales. No entendí entonces lo que quiso decir, y no fue hasta después de muchos años que comprendí que él tampoco lo sabía, pero quiso tranquilizarnos y no sabía cómo. Mi madre sacó a Conchi, que no paraba de llorar, de la cuna, y la abrazó fuertemente. Yo iba el último, pero quería llegar el primero al cierro, para asomarme a la calle y ver qué había pasado. Mi madre creía que había estallado otra vez la guerra y los rojos habían vuelto para hacernos la puñeta. Siempre he admirado a mi padre, le admiré hasta el día de su muerte, pero creo que aquel día empecé a respetarle profundamente porque en ningún momento perdió la serenidad. Lo demostró cuando llegamos al cierro y nos prohibió que lo pisáramos, por temor de que la honda expansiva lo hubiese debilitado. Le vi inclinarse con mucho cuidado, sin poner los pies en el suelo del cierro; apartó las cortinas y miró hacia la calle. No dijo nada. Aproveché la confusión y me agaché, atisbé por el lateral y vi que el pavimento de la calle brillaba bajo el extraño resplandor rojizo que venía de arriba. Miré al cielo y lo vi todo rojo, como si hubiera fuego por la parte del muelle. Al fijarme en la calle descubrí que tenía aquel brillo porque estaba cubierta de trocitos de cristal. Los cristales de los postigos del cierro habían caído a la calle, pero algunos pedazos se habían esparcido por el dormitorio y los habíamos pisados sin darnos cuenta, tan nerviosos estábamos. Cuando mi padre se aseguró que el cierro no corría peligro, nos permitió asomarnos. Por la calle del fondo pasó un coche tocando la bocina y haciendo crujir la alfombra de cristal, raudo hacia la calle Sacramento. Empezamos a ver a los vecinos asomados a los balcones y las ventanas, portando velas y quinqués, mirando atónitos la oscuridad que les rodeaba, bajo un silencio que sólo era roto por algún grito o un llanto histérico. Mi padre dijo que debíamos bajar para ver en qué estado habían quedado los hornos y el despacho, y volvimos a recorrer el piso, mi padre abriendo la marcha, cuidando de que la llama de la vela no se apagara. La escalera que conducía al patio era amplia; cuando nos faltaban dos o tres escalones, mi padre gritó para advertirnos que la tapa de madera del aljibe había sido levantada y la boca cuadrada y negra amenazaba con tragarnos. El aljibe estaba casi al pie de las escaleras y tuvimos que pasar con mucho cuidado junto a él, uno detrás de otro. El patio estaba cubierto con los cristales de la montera. Caminamos muy arrimados a la pared, procurando no pisarlos, como nos recordaba mi padre a cada paso. Al otro lado del patio estaba la casapuerta, el despacho a la izquierda y la oficina a la derecha. Las puertas que daban a la calle eran enormes. No usábamos la llave para cerrarlas cuando estábamos en casa, sino un cerrojo que tenía más de un metro de largo, al que mi padre le costó mucho trabajo descorrer, porque las puertas se habían doblado hacia dentro. Creo que se hubieran abierto de par en par de no haber sido por aquel cerrojo. Fue en ese momento, mientras mi padre terminaba de abrir una de las hojas, cuando mi hermana se dio cuenta que la familia no estaba completa. Faltaba mi hermano. Mi madre se puso a gimotear, llamándole entre sollozos. Haciendo de tripas corazón, mi padre intentó calmarla. Yo le miraba y pensaba que era él quien debía recibir ánimos; pero una vez más nos dio ejemplo, y buscó una silla para mi madre y le dio un vaso de agua. En la casa de enfrente los vecinos se habían reunido en la escalera del primer piso, los podíamos ver por la ventana; en otras casas sucedía lo mismo: todo el mundo había salido de los pisos, pero nadie se atrevía a pisar la calle, porque el recién estrenado pavimento de cristal pulverizado no invitaba a pisarla, por mucho que todos estarían deseando salir corriendo en busca de espacios abiertos. Se podían oír los murmullos, pero nadie chillaba; sólo escuchábamos el ya suave llanto de mi madre. El zapatero remendón que vivía enfrente se asomó: había visto a mi padre y le preguntó qué había pasado. -No sé, pero ha debido de ser algo de la atmósfera. Mi madre seguía llorando, llamando a mi hermano; no dejó de llorar hasta que le vimos aparecer por la calle Torre, seguido de su amigo Fafa, los dos corriendo como desesperados hacia nosotros. Recuerdo muy bien a mi hermano correr con su chaqueta blanca abierta, flotando como alas. En ese momento pasó una ambulancia por la calle del fondo y el resplandor de sus faros destellaron un breve instante en las espaldas de mi hermano y su amigo Fafa, cubriéndoles de una aureola que me pareció sobrenatural. Mi madre y mi hermana dejaron de llorar; mi padre suspiró y dijo: ¿Ves cómo no le ha pasado nada a tu hijo, Carmela? Desde el principio de la calle hasta nuestra casa sólo había unos cincuenta metros y mi hermano y su amigo los recorrieron sin importarles los cristales que machacaban con sus pisadas. La explosión los había sorprendido junto a la fábrica de tabacos, enfrente del muelle, donde comienza la cuesta de la Calesas que lleva a las Puertas de Tierra, a las murallas que todos los gaditanos dirían luego que salvaron a Cádiz de una desgracia aún mayor. De lo que les pasó mi hermano y su amigo para llegar, cruzando más de media ciudad, me enteraría más tarde. Mi padre pidió a Fafa que se marchara a su casa, porque su madre estaría tan preocupada como lo había estado su mujer. Y Fafa vivía cerca, en la plaza del Mentidero, y le vi desaparecer en la oscuridad. Los panaderos no se presentaron a trabajar a las diez, su hora de entrada. Lo harían más tarde, cuando el gobernador civil ordenó que se cociera pan y se vendiera al día siguiente sin tener que presentar la cartilla de racionamiento. Mi padre los avisó con Pepe el Careta, que apareció a eso de las doce. Mientras los esperaba, se ocupó de ir caldeando el horno y de preparar el amasijo en la artesa. Aquella noche habría que hacer el pan a mano. La luz seguía sin volver, lo cual no era una novedad, ya que un día si y otro nos la cortaban. Por culpa de la pertinaz sequía, decían las autoridades. Antes de que empezaran a llegar los panaderos, mi madre me obligó a acostarme. No me resistí; a pesar de lo ocurrido, yo tenía sueño y subí al dormitorio que compartía con mi hermano. Él se había quedado abajo, ayudando a mi padre. Como en el cuarto de al lado mi madre trataba de que la pequeña se quedara dormida, procuré no hacer ruido. Aún llevaba en la mano el álbum del Capitán Maravillas. Me decía que tenía que haber pasado algo muy gordo, porque antes de dormirme escuché que una familia conocida se presentó en nuestra casa porque la suya, que estaba muy cerca de donde surgió el resplandor rojo, había sido afectada por la onda expansiva y temían que se viniera abajo. Si hubiera tenido más años no habría podido pegar un ojo en toda la noche, pero me quedé dormido. Cuando desperté eran más de las diez y escuché el bullicio de todas las mañanas, la gente acudiendo al despacho a comprar pan. Mi madre estaba abajo y mi hermana me preparó el desayuno. Yo quería enterarme de una vez de qué había pasado, y sabía lo que tenía que hacer: no preguntar a los mayores y limitarme a escuchar. Bajé con el álbum del Capitán Maravillas bajo el brazo, para terminar de leerlo y poder contar a mis amigos cómo había muerto el Escorpión, su pérfido enemigo. Me sentaría en un rincón del despacho y pondría atención a lo que hablaran las vecinas y las parroquianas con mi madre. Mi padre seguía labrando pan, con la ayuda de mi hermano y los panaderos. No daban abasto aquella mañana en que por primera vez en muchos años la gente podía comprar pan sin que les arrancaran el cupón de la cartilla.

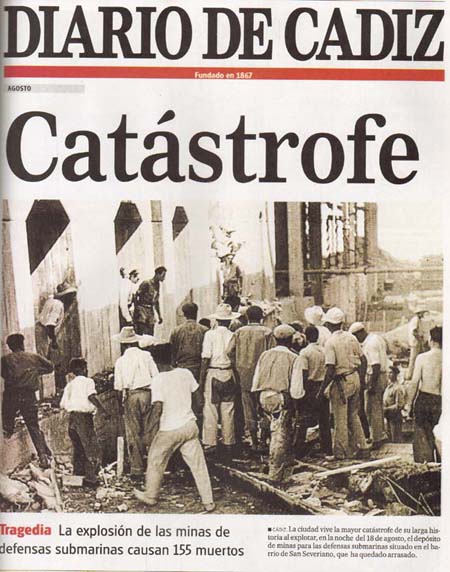

Lo que contaba la gente me parecía tan interesante que aquella mañana la pasé con el álbum en el regazo y los oídos atentos, enterándome de que en Extramuros no había quedado una casa en pie, los hospitales estaban llenos de muertos y heridos y por todas partes, sobre todo en el barrio de Puerta Tierra, había pánico, y los patios del cementerio estaban llenos de cadáveres. Habían explotado los torpedos y las minas almacenadas a los pies de las viejas murallas, que resistieron con dos cojones. Alguien llegó diciendo que los astilleros habían desaparecido. Si la explosión hubiera ocurrido unas horas antes, cientos de obreros habrían muerto. Una mujer, sofocadísima, anunció que la casa cuna se había desplomado y se creía que todos los niños acogidos en ella habían muerto. El pan se vendía a un ritmo mayor del que se cocía. Un municipal repartió hojas firmadas por el alcalde pidiendo a la población que barriese las calles y las dejara limpias de cristales. La harina se agotó pronto y mi padre se preguntaba con qué iban hacer el pan al día siguiente. Cuando la calle estuvo limpia de cristales, me dejaron salir y la recorrí. Todavía brillaban entre los adoquines los trozos de cristal más pequeños. Tardarían mucho tiempo en desaparecer.  Archivo de La Memoria Estelar |