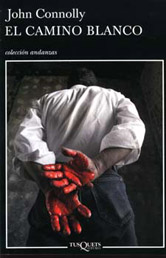

El camino blanco

John Connolly

Título original: The White Road

Trad. Silvia Barbero

Colección Andanzas nº 603

Tusquets, 2006

|

John Connolly es, según la crítica, un escritor de novela negra especialmente dotado para la elaboración de ambientes exóticos y oscuros. Quien se acerque por primera vez a este irlandés amante del gótico sureño mediante El camino blanco corroborará tal hecho, pero puede que también se suma en una cierta perplejidad. Sin duda, esta novela es la prueba de que no hace falta dominar todas las técnicas de la escritura novelística para vender una obra con éxito y buena crítica. Según parece, se puede ser mediocre en varios aspectos de la creación literaria si se muestra un talento especial en otros. Puede que la metafórica losa que tanto le cuesta levantar a Connelly provenga del carácter serial de la novela. Gran parte de sus males tiene origen en el afán de traerse consigo todo el universo creado en las tres novelas anteriores. El argumento se alimenta de dos líneas principales, siendo la concerniente a la venganza del predicador Faulkner (homenaje nada recatado) una continuación inconsútil de lo acontecido en Perfil asesino. Aunque el tiempo invertido en puesta al día del lector no es abusivo, uno no logra quitarse de encima la sensación de que ha llegado tarde a la fiesta y que no logra aprehender la totalidad del asunto. Además, la imbricación en la nueva historia produce un efecto de dispersión excesivo. El libro comienza alternando tres o cuatro ramas argumentales. El detective Charlie Parker, personaje central de la serie, no entra de lleno en la principal, el asunto de un joven negro preso por asesinato, hasta pasado un tercio del libro. Ni siquiera ejerce el rol protagonista, oculto como aparece tras unas cuantas subtramas que desenfocan la atención del lector. La variedad de tiempos verbales utilizada en el titubeante principio hace que la lectura chirríe como una bisagra mal engrasada. El sentido del ritmo cae presa de tanto vaivén y la novela no se centra en líneas generales hasta que no lo hace a su vez en el protagonista, superado el tercio del libro. Para colmo de males, Parker es un personaje carente de magnetismo. Si el reclamo más poderoso de la novela negra actual es el carisma de su detective-inspector, llama la atención la pobre caracterización de Charlie Parker. En una hipotética versión fílmica, el actor que tuviera que darle cuerpo encontraría verdaderas dificultades para hallar puntos de anclaje en la personalidad del detective, de quien supe, sólo pasada la mitad del libro, que a pesar del nombre no era negro. Sólo un detalle concede un rasgo propio reseñable al personaje, su capacidad para vislumbrar oscuros seres sobrenaturales habitantes de otra realidad, don que lo sitúa en la misma liga que a John Constantine, el cínico protagonista del cómic (mutado en película) Hellblazer. Para acabar el rosario, la traducción también se suma al mediocre comienzo. Descuidos como "jugar a baloncesto" o "Partido Democrático" no son la norma, pero tampoco la excepción. Muchas son las razones que incitan al abandono, aunque bien es sabido que los libros suelen recompensar la perseverancia. En oposición a la estructura caótica y a la falta de dirección del planteamiento inicial, la escritura de Connelly contrapone una serie de virtudes. Goza de una extraordinaria capacidad para la creación de imágenes poderosas, de las que adquieren residencia en la memoria. Truculencia gótica, atmósferas densas y una oscuridad casi romántica devienen una palpable presencia del mal. No falta ningún elemento del subgénero sureño: linchamientos por causas racistas, pasado esclavista, turbias consanguinidades, persecuciones por tórridos pantanos, familias blancas adineradas y, cómo no, el consabido predicador. Una vez presentados todos los personajes y las diferentes tramas, todo avanza con buen ritmo hacia una amalgama ingeniosamente aleada y correctamente finiquitada, por lo que el resultado final, tras remontar el vuelo, deja una (falsa) sensación satisfactoria. John Connolly no es Tennessee Williams, Flannery O'Connor o William Faulkner ni por asomo, aunque cuenta con un toque personal que incita al perdón. Santiago L. Moreno |