Ciencia en la ciencia-ficción

Ciencia en la ciencia-ficción

Cromopaisaje

Cristóbal Pérez-Castejón

El

polimorfismo en la ciencia-ficción (y II):

El

rostro tras la máscara

|

En la primera parte de este artículo señalábamos que los animales

polimorfos no abundan en la naturaleza. Y es cierto, salvo una notable

excepción: el hombre. El uso de la tecnología está empezando a

permitir a nuestra especie traspasar dinámicamente las fronteras de su

forma natural, en un proceso que en este momento sólo podemos

especular en cómo terminará.

Desde un punto de vista histórico, la humanidad pronto se dio cuenta de la ventaja que suponía el control de la forma frente a otros habitantes del planeta. El uso de pieles de animales para engañar a las presas durante la caza está documentado desde la más remota antigüedad. A lo largo de los siglos, esta técnica ha ido evolucionando hasta conseguir auténticos milagros del engaño. Forma e identidad Otra peculiar forma de polimorfismo, muy característica de los humanos, esta relacionada con el uso de máscaras. Éstas funcionan casi siempre en una doble dirección: no sólo proporcionan una pluralidad de formas, interponiendo una barrera entre el enmascarado y el mundo que le rodea, sino que también arrastran a menudo una fuerte componente cultural en su empleo.

En

efecto, uno de los elementos claves de la personalidad es el rostro.

Ocultándolo, o deformándolo, nuestra identidad se distorsiona,

Esta capacidad de ocultación puede tener interesantes efectos secundarios. Por ejemplo, la eliminación de la identidad puede conducir a la uniformidad, y esa uniformidad (y la cierta inhumanidad que implica) pueden llevar en determinadas condiciones al temor. En efecto, un ejército de miles de hombres vestidos con la misma máscara resultan, hasta cierto punto, el mismo hombre, y multiplican el poder psicológico de su fuerza. Este fenómeno, típico de los guerreros clónicos, se da por partida doble con los soldados clon de la Republica y sus herederas directas, las tropas de asalto imperiales, en la serie de La guerra de las galaxias. Así mismo, esta capacidad de ocultación puede tener una curiosa función preservadora. Es el caso de las máscaras funerarias, encargadas de mantener inalterable el rostro de un difunto más allá de la muerte. Una práctica común a muchas culturas de antigüedad y que ha dado lugar a grandes obras de arte como el famoso rostro del faraón Tutankamon inmortalizado en oro que se conserva en el museo de El Cairo. Jugando al dios de las dos caras En un segundo nivel, la máscara provoca en muchas ocasiones una disociación de la personalidad del enmascarado. Esto tiene lugar a través de un doble mecanismo. De una parte, el anonimato suele traer consigo una cierta sensación de impunidad. Muchas veces el que lleva una máscara ya no se siente ligado por las convenciones y las formas asociadas a su yo público y actúa de un modo más desinhibido. Los ejemplos típicos, quizás, son los del Carnaval o un baile de disfraces. Por otra parte, estas prendas muchas veces están dotadas de personalidad propia y tienen asociada una importante carga simbólica o ritual. Existe una correspondencia entre la máscara y la función que desempeña el enmascarado cuando la lleva, correspondencia que no se traslada a su vida privada cuando se mueve entre sus congéneres con el rostro desnudo. Por ejemplo, los antiguos verdugos vestían una especie de capucha para preservar su identidad y sustraerse tanto al rechazo social como a las posibles venganzas que su cargo implicaba. Sin embargo, al final, en la tradición popular la figura enmascarada terminó ligada de un modo casi indisoluble al del papel que representaba. Algo parecido sucedía con las máscaras del teatro griego o con las de los hechiceros y sacerdotes de determinados cultos, en los que esta peculiar forma de disfraz suponía hasta cierto punto una transformación de la persona hacia un rol distinto que trascendía en ocasiones de su propia humanidad. Este doble mecanismo encaja muy bien con la evolución de la mayor parte de los superhéroes, especialmente en el mundo del comic donde históricamente la máscara siempre ha funcionado como una poderosa seña de identidad. Personajes como Bruce Wayne o Peter Parker quizás comenzaron vistiendo su disfraz para salvaguardar su vida privada frente a su imagen pública. Pero al fin y a la postre sus alter ego, Batman o Spiderman, terminaron por adquirir vida propia, resultando a veces difícil discernir dónde acaba uno y empieza el otro, con todos los conflictos que ello pudiera suponer. En efecto, en el tercer nivel la personalidad enmascarada termina

siendo dominante y acaba por imponerse al yo normal, anulándolo. El

hombre se

Detrás de la máscara Evidentemente, estos tres niveles que hemos definido tienen fronteras difusas y se mezclan entre sí según los casos. Un buen ejemplo de esto aparece en la novela de León Arsenal, galardonada con el premio Minotauro, Máscaras de matar. En ella se nos presenta una compleja sociedad en la que buena parte de la interacción entre sus miembros se basa en el uso de máscaras. De este modo, el vestir un determinado cambuj pueden usarse para mostrar un cierto estado de animo o una determinada actitud ante la vida, por lo que cualquier ciudadano suele tener varias opciones en su vestuario para utilizar de acuerdo con la ocasión. Por otra parte, también existen máscaras características ligadas a un determinado rol. Por ejemplo, los cazadores de cabezas, una suerte de ejecutores de la justicia de ese mundo, visten la máscaras de matar que señalan y simbolizan su misión. Por último, también existen algunas tan poderosas que absorben y anulan la personalidad del que las viste. Es el caso de los "mascarenos", los más característicos de los cuales son quizás el Cufa Sabut y la Máscara Real, que juegan un papel fundamental en la historia. Ya más en clave de ciencia-ficción, un tratamiento curioso del tema de las máscaras aparece en el relato de Jack Vance “La polilla lunar”, donde se dibuja una curiosa sociedad en la que el estatus y la posición de cada miembro vienen determinados por el tipo de máscara que viste. Aparecer en la calle sin máscara es signo de una impudicia extrema y puede tener graves consecuencias para el desventurado viajero que incurra en dicha práctica. La tecnología ha aportado algunas soluciones curiosas al problema

del enmascaramiento. Por ejemplo, en la película Desafío total

(basada en el

Muchas veces no es suficiente con alterar la fisonomía para adoptar una nueva identidad. Es necesario entonces recurrir al disfraz, para disimular no sólo el aspecto de la cara sino la complexión general del cuerpo, etc. Un buen ejemplo de esta necesidad lo encontramos en la serie de televisión V, donde unos lagartos extraterrestres llegan a la Tierra disfrazados de humanos para ganarse la confianza de la población y así poder llevar a cabo sus siniestros planes. “Pieza de museo”, de Zelazny, cuenta la historia de un actor en paro que decide disfrazarse de escultura en un museo esperando tiempos mejores... para descubrir que muchos otros, incluyendo un extraterrestre con unas curiosas propiedades miméticas, han tenido la misma idea. En Terminator, un robot asesino camufla su aspecto de máquina implacable recubriendo su esqueleto de metal con carne humana, mientras que en Men in Black, una cucaracha extraterrestre utiliza una peculiar forma de disfraz vaciando el interior de un ser humano (quedándose tan solo con la piel) para luego introducirse dentro. El resultado dista de ser perfecto, pero cumple su función. Hombre y máquina En Men in Black también aparece una solución tecnológica bastante elegante al problema del disfraz. En efecto, un personaje extraterrestre y de aspecto claramente inhumano consigue pasar desapercibido en nuestro planeta por el procedimiento de encerrarse dentro de la caja craneana de un robot humanoide. La idea, ya utilizada por Harry Harrison en su divertida sátira Bill, héroe galáctico, funciona sin problemas siempre que el cuerpo utilizado como escondite sea lo bastante sofisticado. Ijon Tichy también utiliza esta estrategia en el "Viaje undécimo" de Diarios de las estrellas, aunque esta vez es un humano el que se disfraza de robot para infiltrarse en un planeta de máquinas que debe investigar. La utilización de un cuerpo mecánico ofrece, sin dudas, grandes

ventajas a la hora de utilizarlo como disfraz. Aunque también están

limitados por la

Este proceso de transformación puede resultar bastante complejo desde un punto de vista psicológico. Después de todo, tras la máscara siempre suele encontrarse un humano completo (aunque hay excepciones, como las ya citadas de Abre los ojos o El fantasma de la opera). En cambio un cyborg es un híbrido, un ser a mitad de camino entre lo biológico y lo mecánico que puede tener problemas para encontrar su sitio en la sociedad. Este distanciamiento de la especie progenitora puede asumir múltiples facetas. Por ejemplo, el cyborg de Homo Plus termina la obra completamente desconectado del genero humano. Algo parecido sucede en el relato de Joe Haldeman “Mas que la suma de sus partes”, donde una persona que ha sufrido un terrible accidente ve la mayor parte de sus miembros sustituidos por prótesis y se vuelve adicto al poder que esas prótesis le proporcionan. En otros casos, la separación puede resultar más traumática. Por ejemplo, Robocop (Paul Verhoeven, 1987), partiendo de una situación semejante a la del relato de Haldeman, hace hincapié en la vuelta a la humanidad del protagonista desde su condición de cyborg. “Crucifixus Etiam”, de Walter M. Miller, cuenta la historia de un trabajador llegado a Marte para trabajar en la terraformación del planeta al que se le ha sustituido uno de sus pulmones por un oxigenador mecánico para adaptarse a la tenue atmósfera existente. El problema es que con el uso continuado de este aparato el sujeto se olvida de respirar y el otro pulmón y los músculos asociados se atrofian. Al protagonista termina por planteársele un terrible dilema: adaptarse a las nuevas condiciones y renunciar a volver a su mundo natal, o sufrir para mantener su humanidad completa y poder volver a reunirse con sus semejantes. Estos problemas éticos se agudizan si tenemos en cuenta que el proceso no tiene porqué detenerse en la sustitución de alguno de los miembros por sus equivalentes mecánicos. En “Cambio marino”, de Thomas N. Scortia, los cyborgs, utilizados como pilotos de las naves espaciales, están abandonado sus cuerpos para integrar sus mentes en las naves que pilotan. Tan sólo uno de ellos se resiste a perder el último vestigio de humanidad que le liga con sus orígenes, su cuerpo biológico. La nave espacial pilotada directamente por el sistema nervioso de un ser humano se ha convertido en uno de los temas recurrentes del género. Después de todo, nuestro cerebro es uno de los ordenadores más versátiles y potentes que conocemos. Empotrados de Ian Watson, Efímeras, de Kevin O’Donnell Jr, “La nave que canta”, de Anne McCaffey, Luz de M. John Harrison, Sudario de estrellas, de Benford o la conocida Un mundo fuera del tiempo, de Larry Niven, son obras muy conocidas que exploran las diferentes posibilidades de está combinación de hombre y máquina. Pero ni siquiera esta etapa tiene por qué ser el final del camino. En 2001, una odisea espacial Clarke plantea que una civilización lo bastante avanzada, tras pasar por la etapa biológica, la etapa cyborg y la etapa de nave espacial, puede evolucionar a un nivel todavía más elevado y romper las ataduras de la materia, convirtiéndose en seres de energía pura. Con lo cual, como ya hemos visto, pueden adquirir a su vez la capacidad de adoptar cualquier forma de su elección. Eso es algo que queda bastante bien descrito en la escena de 2010, odisea dos en la que Bowman se “aparece” a un personaje para indicarle que deben abandonar Júpiter a la mayor velocidad posible. Metal cambiante En la nave cyborg, la frontera entre el hombre y la máquina se ha vuelto ya muy tenue. Después de todo, ¿que más da que la nave esté pilotada por una inteligencia artificial o por un cerebro humano enlatado? HAL 9000, el ordenador de la Discovery en 2001 no necesitaba a la tripulación humana para nada, pues en realidad toda la nave era su cuerpo y al menos sobre el papel era tan competente como cualquier humano para llevar a feliz puerto la misión. La máquina pura, el robot, es quizás el estado más flexible posible para abordar el problema del cambio de forma. Intercambiar un cerebro electrónico de cuerpo a otro es una operación que en el fondo tan sólo precisa de cierta pericia mecánica. Esta posibilidad es explorada por Asimov en muchos de sus relatos sobre robots positrónicos, como por ejemplo en “El hombre del bicentenario” y en “La prueba”. En este último relato se pone especialmente de manifiesto cómo la independencia de los robots de un cuerpo físico predeterminado les permite adquirir una forma tan semejante a la humana como sea concebible. Este argumento, íntimamente relacionado con la pregunta acerca de qué es humano, se ha convertido en la piedra angular de muchas de las obras maestras del genero. Por ejemplo, en Blade Runner los androides están tan perfeccionados que no sólo resultan indistinguibles por fuera de nosotros, sino que además aspiran a adquirir la libertad desde la esclavitud a la que les tienen sometidos los hombres. “Tragedia lavadoriana”, de Stanislaw Lem, vuelve a tocar este tema, pero está vez en clave de humor: en un mundo futuro las lavadoras se vuelven tan sofisticadas que pronto comienzan a sustituir a los humanos en puestos claves de la sociedad. En cualquier caso, los mejores ejemplos de cómo la utilización de

la robótica puede dar lugar a un polimorfismo perfecto y de enorme

La hermosa Terminatrix de La rebelión de las máquinas además hace uso de la nanotecnología para incrementar sus ya de por si espectaculares capacidades. La idea de crear un organismo polimorfo a partir de millones de organismos más pequeños capaces de reorganizarse según un determinado patrón no es nueva. Por ejemplo, en La caza de Nimrod, de Charles Sheffield, aparece un organismo conocido como “compuesto remiendo”, formado por la agregación de miles de componentes más sencillos que puede cambiar su forma a voluntad incrementando o modificando la disposición de estos componentes. Algo parecido se describe también en la novela de Stanislaw Lem Eden. La nanotecnología, el empleo de máquinas pequeñísimas y de una gran sencillez, simplemente hace posible ese comportamiento desde un punto de vista tecnológico. Por ejemplo, en la novela Presa, de Michael Crichton, una compañía de Silicon Valley presenta un revolucionario invento: un conjunto de nanomáquinas que inyectadas en un cuerpo humano construyen una cámara que ofrece imágenes increíblemente detalladas de su interior. Sin embargo, la compañía tiene planes más ambiciosos: un modelo militar capaz de volar formado por un enjambre de nanomáquinas independientes. El problema surge cuando esas nanomáquinas deciden independizarse de sus creadores y de acuerdo con los dictados de su programación comienzan a evolucionar para convertirse en algo cada vez más perfecto y con capacidad de reproducirse. Los enjambres de nanomáquinas adquieren entonces la habilidad de ocultarse en el interior de seres humanos infectados pero al final también son capaces de construir sus propios avatares con forma humana sin necesitar un anfitrión para el proceso. En El otoño de las estrellas, de Miguel Barceló y Pedro Jorge Romero, en una sociedad futura la nanotecnologia se ha convertido en un puntal clave de la exploración espacial y de la prolongación de la vida. Con su auxilio, se pueden recuperar cuerpos muertos desde hace milenios, crear cuerpos capaces de vivir en el espacio interestelar, preparados para adoptar diferentes formas, etc. El concepto de soporte vital se vuelve un tanto etéreo: un cuerpo nanotecnológico sólo necesita reconfigurarse adecuadamente para funcionar casi en cualquier ambiente, al tiempo que la simulación informática de la mente garantiza incluso la posibilidad de resucitar al explorador si algo sale mal. Por último, en Playa de acero, de John Varley, la humanidad ha sido expulsada de la Tierra por una invasión extraterrestre que sin embargo les permite medrar en el resto del sistema solar. En la Luna, la nanotecnología aplicada a la medicina permite una larga vida y todo tipo de comodidades y opciones, entre las que se incluye la capacidad de cambiar de sexo a voluntad y con unas mínimas molestias. Sin embargo, el índice de suicidios no deja de crecer, a pesar de que la humanidad está viviendo en el equivalente de un Edén. Aprendices de brujo La otra gran alternativa que proporciona la tecnología para abordar el problema de la forma es la modificación directa de nuestra estructura biológica. Ésta también ha resultado ser una idea sumamente atractiva a muchos escritores del género. Grandes clásicos, como el Frankenstein de Mary Shelley (1831) o La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells (1896) ya incidieron en su momento en la posibilidad de crear nuevos seres vivos, de aspecto muchas veces terrorífico, a base de ensamblar fragmentos de otros seres mediante procedimientos quirúrgicos. En la célebre obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson (1866), un procedimiento químico provoca un desdoblamiento en la personalidad de un experimentador, cuyo aspecto físico también se ve alterado según cuál sea la personalidad dominante. Asimismo, en El retrato de Dorian Gray, la única novela escrita por Oscar Wilde (1890), el protagonista permanece inmune a los efectos de la edad y a los estragos de sus vida disipada mientras un misterioso retrato absorbe todos esos cambios. La radiactividad también ha sido utilizada hasta el aburrimiento

para justificar la existencia todo tipo de criaturas polimorfas. Es

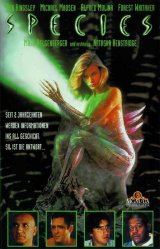

ci Pero a pesar de la "popularidad" de la radiación dentro de la ciencia-ficción, en la vida real ha sido el auge de la genética, y especialmente, la posibilidad de manipular con libertad el ADN de cualquier ser vivo, los que han terminado convirtiendo muchas de estas especulaciones prácticamente en certezas. Hoy en día producir órganos humanos en cerdos, "fabricar" ratones que brillan en la oscuridad o modificar genéticamente a las ovejas para convertirlas en productoras de determinadas sustancias ya no son argumentos de una novela fantástica, sino realidades perfectamente constatables. La exploración de los límites de estas tecnologías ha dado lugar a un buen número de interesantes obras de ciencia-ficción. Por ejemplo, en La estación de la calle Perdido, de China Mieville, aparece un mundo en que los híbridos quirúrgicos y genéticos están a la orden del día. En las calles de Nueva Crobuzon es habitual encontrar los prodigios de una avanzada tecnología biomédica, que se refleja incluso en su original sistema penal, donde el castigo a los criminales consiste en dotarles de formas particularmente horrendas o desagradables. Otra interesante perspectiva de la manipulación genética aparece en la película Species (1995). En ella, la humanidad consigue ponerse en contacto por radio con una especie extraterrestre, que en uno de sus mensajes nos envía las especificaciones para una fuente de energía casi inagotable. Convencidos del carácter amigable de estos seres, los científicos terrestres abordan la segunda parte del envío: la trascripción de un complicado código genético preparado para unirse al genoma humano. El resultado es una niña tan peculiar que en un momento dado deciden destruirla. Pero contra todo pronostico la niña escapa, metamorfoseándose rápidamente en una hermosa mujer y más tarde en un terrible monstruo que pone en peligro nuestra supremacía sobre este planeta. Al igual que sucedía en el caso del cyborg, el polimorfismo

biológico también

Cuando el polimorfismo se convierte en norma, pueden aparecer graves problemas para decidir quién o qué puede considerarse exactamente humano. Chales Sheffield especula en Proteo que en el siglo XXII la combinación de una biorrealimentación controlada por ordenador y modernas técnicas de quimioterapia no sólo han conseguido la práctica inmortalidad de la población del planeta, sino que también permiten que la humanidad pueda alterar a voluntad su forma física. Tanto es así, que ha sido necesario crear una Agencia de Control de Formas, que aplica un "test de humanidad" para identificar a los miembros de nuestra especie y cuya misión es impedir la proliferación de formas ilegales o peligrosas. Lem lleva a cabo una reflexión muy semejante a la de Sheffield, aunque en clave mucho más filosófica, en el "Viaje vigésimo primero" de Diarios de las estrellas. En el planeta Dictonia, la evolución de la religión y de las técnicas de manipulación biológica han estado fuertemente relacionadas. Conforme el hombre adquiría más y más poder sobre su entorno y sobre su propio cuerpo, los atributos de la divinidad se veían cada vez más y más disminuidos. Al final, la única relación que queda entre Dios y el hombre es la fe, en una sociedad que va evolucionando a través de todas las ventajas y todos los vicios derivados de la posibilidad de alterar el cuerpo humano a voluntad. La coexistencia de diferentes tipos de polimorfismo también puede

resultar problemática. Por ejemplo, en el universo

formador-mecanicista

Un escenario parecido se desarrolla en la trilogía de Greg Bear formada por Eon, Legado y Eternidad. En ella se plantea la existencia de una sociedad futura, que se desplaza mediante un sofisticado artefacto mezcla de nave espacial y ciudad por el interior de una vía multidimensional con puertas que se abren a diferentes universos. Esta sociedad esta dividida en dos grandes facciones con intereses casi irreconciliables. Por una parte están los naderitas, defensores de los valores clásicos de la humanidad, de la esencia de lo humano. Por la otra, se encuentran los geshels, partidarios de la tecnología y de su plena aplicación al ámbito de la vida humana. Algunos geshels radicales, los neomorfos, han renunciado incluso a su forma humana, adoptando un polimorfismo radical con los más extravagantes aspectos. Y entre ambas facciones medran los habitantes de la Ciudad del Recuerdo, un almacén informático de personalidades en busca de cuerpo en el que reencarnarse. Lo que traerá el mañana El mundo en que vivimos está sometido a un cambio constante. Recientemente un tribunal de ética francés denegó el permiso para llevar a cabo una operación de cambio de rostro, alegando que la técnica todavía no estaba madura. Sin embargo, son varios los cirujanos que aseguran estar preparados para llevar a cabo dicha intervención. Pensar que películas como Face Off, que hace unos años podrían parecer imposibles de llevar a la práctica, de repente están casi a la vuelta de la esquina da mucho que pensar. Vivimos en un mundo en que guiamos robots en Marte por telepresencia, en el que un mono con electrodos en el cerebro puede mover con exquisita suavidad un brazo robótico situado a cientos de kilómetros de distancia, en el que cada día hay más noticias relacionas con la clonación humana, a pesar de todas las prohibiciones y los tabúes que existen sobre el tema. El cambio de sexo y de rostro por medios quirúrgicos es una realidad desde hace muchos años, y la posibilidad de modificar nuestro genoma es tan real como los cambios que estamos introduciendo en muchas especies vegetales y animales en pos de nuestro propio beneficio. A dónde nos conducirá este camino es algo que, como decíamos al principio, nadie sabe. Pero lo cierto es que a veces da la impresión de que muchas de las especulaciones que hemos analizado a lo largo de este artículo quizás se encuentran tan sólo a un paso en el futuro de la humanidad.

Archivo de Cromopaisaje |

siendo

reemplazada en cierto modo por la de la máscara que se está llevando.

De este modo, en un primer nivel el enmascaramiento actúa como un

eficaz camino al anonimato. El rostro tras la máscara permanece

oculto a nuestras miradas y añade un elemento de misterio a la persona

que la lleva. Ejemplos típicos de esto lo encontramos en el personaje

de El hombre de la máscara de hierro, de Alejandro Dumas,

privado no solamente de su libertad física sino también de su

identidad, o en los protagonistas de El fantasma de la opera y

Abre los ojos, cuyas caretas ocultaban la deformidad de sus

rostros a los ojos de los demás.

siendo

reemplazada en cierto modo por la de la máscara que se está llevando.

De este modo, en un primer nivel el enmascaramiento actúa como un

eficaz camino al anonimato. El rostro tras la máscara permanece

oculto a nuestras miradas y añade un elemento de misterio a la persona

que la lleva. Ejemplos típicos de esto lo encontramos en el personaje

de El hombre de la máscara de hierro, de Alejandro Dumas,

privado no solamente de su libertad física sino también de su

identidad, o en los protagonistas de El fantasma de la opera y

Abre los ojos, cuyas caretas ocultaban la deformidad de sus

rostros a los ojos de los demás.  funde

con su máscara. Un buen ejemplo de este mecanismo lo encontramos en el

personaje de Dart Vader en La guerra de las galaxias. Vader,

arquetipo del villano, basa buena parte de su poder en su sugestiva

imagen enmascarada vestida de negro. Algo parecido sucede en la

película La máscara (Chuck Russell, 1994), en la que Jim Carrey

hace el papel de un tímido y apocado empleado de banca que un tras

ponerse una misteriosa máscara de madera se transforma en un hombre

desinhibido y dotado de espectaculares poderes. A partir de aquí

surgen dos problemas. Por una parte, un gangster decide apoderarse del

artefacto para hacer uso del mismo en su propio beneficio. Y, por

otra, el contraste entre su nueva vida brillante y de éxito y la

existencia anodina y gris que llevaba sin ella empieza a resultar

excesivo para el protagonista: la máscara comienza a apoderarse de su

alma, creándole una irresistible adicción e impulsándole a utilizarla

cada vez más y más a menudo.

funde

con su máscara. Un buen ejemplo de este mecanismo lo encontramos en el

personaje de Dart Vader en La guerra de las galaxias. Vader,

arquetipo del villano, basa buena parte de su poder en su sugestiva

imagen enmascarada vestida de negro. Algo parecido sucede en la

película La máscara (Chuck Russell, 1994), en la que Jim Carrey

hace el papel de un tímido y apocado empleado de banca que un tras

ponerse una misteriosa máscara de madera se transforma en un hombre

desinhibido y dotado de espectaculares poderes. A partir de aquí

surgen dos problemas. Por una parte, un gangster decide apoderarse del

artefacto para hacer uso del mismo en su propio beneficio. Y, por

otra, el contraste entre su nueva vida brillante y de éxito y la

existencia anodina y gris que llevaba sin ella empieza a resultar

excesivo para el protagonista: la máscara comienza a apoderarse de su

alma, creándole una irresistible adicción e impulsándole a utilizarla

cada vez más y más a menudo.  relato de Dick “Podemos recordarlo todo para usted”),

Quaid, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, pretende

pasar de incógnito al planeta Marte utilizando una sofisticada máscara

semiautónoma que le convierte en mujer. En la película de John Woo

Face Off (1997), un policía tiene que adoptar la identidad de un

peligroso terrorista psicótico para infiltrarse en una prisión de

máxima seguridad y para ello se somete a una arriesgada operación

quirúrgica en la que ambos personajes intercambian sus rostros. Y en

Paychek, también de John Woo (2003), se utiliza una sofisticada

tecnología para cambiar el rostro, adaptando la fisonomía de una

persona a la de otra y haciéndolas virtualmente indistinguibles.

relato de Dick “Podemos recordarlo todo para usted”),

Quaid, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, pretende

pasar de incógnito al planeta Marte utilizando una sofisticada máscara

semiautónoma que le convierte en mujer. En la película de John Woo

Face Off (1997), un policía tiene que adoptar la identidad de un

peligroso terrorista psicótico para infiltrarse en una prisión de

máxima seguridad y para ello se somete a una arriesgada operación

quirúrgica en la que ambos personajes intercambian sus rostros. Y en

Paychek, también de John Woo (2003), se utiliza una sofisticada

tecnología para cambiar el rostro, adaptando la fisonomía de una

persona a la de otra y haciéndolas virtualmente indistinguibles. tiranía de la forma, una vez se separa la mente del

cuerpo el cambiar de forma se simplifica notablemente: siempre es

mucho más fácil modificar un brazo metálico que hacer lo propio con su

equivalente orgánico. Los cyborgs, híbridos de hombre y máquina, adquieren

entonces una versatilidad en su aspecto de la que carecen los humanos

normales. Por ejemplo, en el relato “Encuentro con Medusa”, de Arthur

C. Clarke, el autor se pasa toda la narración jugando con el equivoco

de la forma del cuerpo del protagonista, gravemente mutilado en un

accidente de dirigible. Homo Plus, la famosa novela de Frederik

Pohl, ilustra muy bien el proceso físico y mental por el que el

personaje principal se va desprendiendo de su cuerpo biológico,

transformándose en un organismo biónico adaptado de un modo soberbio a

la exploración de Marte pero que a todos los niveles tiene ya muy poco

de humano.

tiranía de la forma, una vez se separa la mente del

cuerpo el cambiar de forma se simplifica notablemente: siempre es

mucho más fácil modificar un brazo metálico que hacer lo propio con su

equivalente orgánico. Los cyborgs, híbridos de hombre y máquina, adquieren

entonces una versatilidad en su aspecto de la que carecen los humanos

normales. Por ejemplo, en el relato “Encuentro con Medusa”, de Arthur

C. Clarke, el autor se pasa toda la narración jugando con el equivoco

de la forma del cuerpo del protagonista, gravemente mutilado en un

accidente de dirigible. Homo Plus, la famosa novela de Frederik

Pohl, ilustra muy bien el proceso físico y mental por el que el

personaje principal se va desprendiendo de su cuerpo biológico,

transformándose en un organismo biónico adaptado de un modo soberbio a

la exploración de Marte pero que a todos los niveles tiene ya muy poco

de humano.  versatilidad lo encontramos en el modelo T1000 de Terminator 2

y en la Terminatrix T-X de Terminator 3, la rebelión de las

máquinas. Ambos robots están construidos a partir de una aleación

especial conocida como “metal líquido”. En reposo, el aspecto del

T1000 puede ser el de un charco de mercurio. Sin embargo, sus

circuitos le permiten modelar esa masa amorfa para adoptar la forma de

todo aquello con lo que se ponga en contacto o esté contenido en su

programación. Esto les convierte en un arma formidable, pues no sólo

pueden camuflarse a su antojo en prácticamente cualquier entorno (como

por ejemplo en la escena en que el T1000 aguarda emboscado al agente

de seguridad frente a la máquina del café) sino que pueden clonar

hasta el más mínimo detalle a cualquier persona a la que toquen y

transformarse en una copia indistinguible de ésta.

versatilidad lo encontramos en el modelo T1000 de Terminator 2

y en la Terminatrix T-X de Terminator 3, la rebelión de las

máquinas. Ambos robots están construidos a partir de una aleación

especial conocida como “metal líquido”. En reposo, el aspecto del

T1000 puede ser el de un charco de mercurio. Sin embargo, sus

circuitos le permiten modelar esa masa amorfa para adoptar la forma de

todo aquello con lo que se ponga en contacto o esté contenido en su

programación. Esto les convierte en un arma formidable, pues no sólo

pueden camuflarse a su antojo en prácticamente cualquier entorno (como

por ejemplo en la escena en que el T1000 aguarda emboscado al agente

de seguridad frente a la máquina del café) sino que pueden clonar

hasta el más mínimo detalle a cualquier persona a la que toquen y

transformarse en una copia indistinguible de ésta.  erto que en pequeñas

cantidades la radiación puede comportarse como un

poderoso mutágeno. Sin embargo, en la vida real la exposición a una

dosis masiva suele conducir a una muerte tan rápida como desagradable.

En cambio, en el mundo de la ficción este tipo de irradiaciones se ha

convertido en una especie de explicación universal para justificar la

adquisición de todo tipo de superpoderes. Un ejemplo típico es el de

Hulk (Ang

Lee, 2003). Basada en un conocido personaje de cómic de la Marvel,

cuenta la historia del joven investigador Bruce Banner, quien, tras

ser expuesto a una dosis masiva de rayos gamma experimenta una

interesante transformación: cuando se enfada se convierte en Hulk, un

gigante verde de fuerza colosal prácticamente imposible de detener.

Los Cuatro Fantásticos, otros superhéroes de la factoría

Marvel, también adquirieron sus poderes (entre los que se encontraba

la capacidad del líder del grupo, Mister Fantástico, de deformar su

cuerpo hasta extremos increíbles) mediante un oportuno y afortunado

bombardeo de rayos cósmicos.

erto que en pequeñas

cantidades la radiación puede comportarse como un

poderoso mutágeno. Sin embargo, en la vida real la exposición a una

dosis masiva suele conducir a una muerte tan rápida como desagradable.

En cambio, en el mundo de la ficción este tipo de irradiaciones se ha

convertido en una especie de explicación universal para justificar la

adquisición de todo tipo de superpoderes. Un ejemplo típico es el de

Hulk (Ang

Lee, 2003). Basada en un conocido personaje de cómic de la Marvel,

cuenta la historia del joven investigador Bruce Banner, quien, tras

ser expuesto a una dosis masiva de rayos gamma experimenta una

interesante transformación: cuando se enfada se convierte en Hulk, un

gigante verde de fuerza colosal prácticamente imposible de detener.

Los Cuatro Fantásticos, otros superhéroes de la factoría

Marvel, también adquirieron sus poderes (entre los que se encontraba

la capacidad del líder del grupo, Mister Fantástico, de deformar su

cuerpo hasta extremos increíbles) mediante un oportuno y afortunado

bombardeo de rayos cósmicos.  comporta problemas éticos y de integración respecto

de la “norma” de la humanidad. Por ejemplo, en “Las puertas de

diciembre”, de Roger Zelazny, se lleva a cabo una interesante reflexión

sobre las implicaciones que el cambio de forma puede tener sobre los

seres humanos. Un grupo de niños es modificado genéticamente por una

gran corporación para adaptarlos a la vida sobre un mundo helado. Pero

cuando la estrella de ese mundo se convierte en nova, los modificados

tienen que buscar un lugar en el universo para vivir, en una sociedad

que no sabe qué hacer con ellos. Y en su búsqueda terminan llevando a

cabo con otra especie lo mismo que hicieron con ellos, debido a

la presión de la terraformación del mundo que han elegido para crear

su hogar. En caída libre, de Lois McMaster Bujold, también

incide sobre los problemas de los humanos modificados genéticamente,

en este caso en la forma de los cuadrumanos, preparados

específicamente para trabajar en condiciones de baja gravedad. Los

cuadrumanos también aparecen en su novela Inmunidad diplomática.

comporta problemas éticos y de integración respecto

de la “norma” de la humanidad. Por ejemplo, en “Las puertas de

diciembre”, de Roger Zelazny, se lleva a cabo una interesante reflexión

sobre las implicaciones que el cambio de forma puede tener sobre los

seres humanos. Un grupo de niños es modificado genéticamente por una

gran corporación para adaptarlos a la vida sobre un mundo helado. Pero

cuando la estrella de ese mundo se convierte en nova, los modificados

tienen que buscar un lugar en el universo para vivir, en una sociedad

que no sabe qué hacer con ellos. Y en su búsqueda terminan llevando a

cabo con otra especie lo mismo que hicieron con ellos, debido a

la presión de la terraformación del mundo que han elegido para crear

su hogar. En caída libre, de Lois McMaster Bujold, también

incide sobre los problemas de los humanos modificados genéticamente,

en este caso en la forma de los cuadrumanos, preparados

específicamente para trabajar en condiciones de baja gravedad. Los

cuadrumanos también aparecen en su novela Inmunidad diplomática.

en el que se encuentran ambientados varios de los

relatos de Bruce Sterling recogidos en su recopilación Cristal

Express, la humanidad se ha escindido en dos ramas. De una parte

están los mecanicistas, firmes defensores del modelo cyborg y que cada

vez incorporan más elementos cibernéticos y mecánicos a sus cuerpos.

Por otra, se encuentran los formadores, defensores de las

modificaciones genéticas, cuyo objetivo último parece ser el

convertirse en una especie de superhombres a partir de la alteración

biológica de sus organismos. Ambas facciones están enfrentadas en una

enconada guerra alentada por ios Inversores, una especie

extraterrestre dedicada al comercio para la que dicho

enfrentamiento en realidad sólo supone una buena oportunidad de hacer

negocios.

en el que se encuentran ambientados varios de los

relatos de Bruce Sterling recogidos en su recopilación Cristal

Express, la humanidad se ha escindido en dos ramas. De una parte

están los mecanicistas, firmes defensores del modelo cyborg y que cada

vez incorporan más elementos cibernéticos y mecánicos a sus cuerpos.

Por otra, se encuentran los formadores, defensores de las

modificaciones genéticas, cuyo objetivo último parece ser el

convertirse en una especie de superhombres a partir de la alteración

biológica de sus organismos. Ambas facciones están enfrentadas en una

enconada guerra alentada por ios Inversores, una especie

extraterrestre dedicada al comercio para la que dicho

enfrentamiento en realidad sólo supone una buena oportunidad de hacer

negocios.